2010 年,畢業典禮當天,藝術學院前。

大學第五天

2005 年,卡內基梅隆大學新生訓練結束後,陪伴小孩的父母從附近的旅館退房回家,留下我們一群十七八歲的少年。離父母的監控越遠,我們的情緒就越高昂,興奮、期待、未知、混合了賀爾蒙與秋季的濕度直衝腦頂。我和新認識的同學 RJ、Olga、Joe 坐在 Forbes Avenue 轉角的 Kiva Han 咖啡廳,有聲有笑地天馬行空。擺脫了高中時期的土樣,站在自主生活的開端,每一句年少輕狂都是未來的藍圖。香煙環繞著 Olga 的指尖,飄散於傍晚的月光,四位藝術新生緩緩地融化於互相的青澀愛慕中。看著他們的嘴唇、雙手、眼神,當下我感到微微的自卑。

2003 年,我十年級的鉛筆畫作。

高中

回溯十三歲到紐約州讀國中開始,我的成績雖然不是全校前十名,但也從沒落後過。

我並不是華人父母理想中的數理天才,電腦課上了一天就退選,上高中 AP 物理,但是是靠著坐我旁邊的同學勉強過關。課堂外,我並非音樂才子,模擬聯合國社團的門我沒碰過,田徑社我也待不住,運動成就只可悲的當過一學期七人籃球校隊的板凳,就連電玩 Counter-Strike 我都是被當靶打,亞洲學生所有可能發光發熱的項目都與我無關。

但在十年級時我獲得 MICA 藝術學院的口頭入學許可以及獎學金,在十一年級時 SAT 我都還沒考,RISD、Pratt、SVA 在內等多所藝術大學的面試官就願意用獎學金招募我。我擁有全校無雙的美術能力,往上往下都沒有人能靠近我的光環。

當時就讀的公立高中大約有一千五百名學生,每次上下課交換教室,我像明星一樣不斷地和來往的同學揮手。全校的老師都認得我,校長會特別停下來與我打招呼,女同學邀我去舞會,我還一一拒絕。我不是亞洲書呆子,我的世界與其他人都不一樣。十幾歲的我沒有因為台灣留學生身份而感到自卑,相反的,我過度驕傲,目中無人。

可是到了大學,和 RJ、Olga、 Joe 相處,我感覺我配不上他們。我像隻在一口小丼裡發亮自豪的青蛙,一但跳到外面的環境,就被天上的星光與周圍的螢火淹沒,變得黯然平庸,渺小無聲。

卡內基梅隆大學,藝術學院入口。

卡內基梅隆

卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University) 是位於美國賓州匹茲堡的私立大學,當地人稱「天才學院」,標榜只要能畢業就不怕找不到工作。學生家庭背景包括醫生、律師、皇室、外交官、跨國企業家等等。我大學室友的父母是哈佛商學院畢業的醫療企業管理人;一名同系生的父親是花旗銀行的前亞洲總經理,八歲開始就有私人司機;同一宿舍的同學是清朝皇室的後代。

我的自卑感並不來自於身家背景,而是我與同學間的知識差異。白話說:我腦子裡的東西沒有他們多。

在那天傍晚的咖啡廳,十八歲的 Joe 動人地的敘述爵士歷史,從 Ella Fitzgerald、Mile Davis、Herbie Hancock、連接到 DJ Shadow、N.W.A.、 再帶回到 Johann Sebastian Bach;跟我一樣還沒上大學藝術史的 RJ 分析了 Marcel Duchamp、Jasper John、Robert Rauschenberg 對美國當代藝術的影響;Olga 已經在匹茲堡的 Andy Warhol 博物館當過實習生,跟當地的藝術生態有實際接觸。

除此之外,Joe 和 RJ 還交換了暑假他們幫家人接水管和修車庫門的心得。

他們三人的話題我一句都接不上,因為我沒有共通的知識或經驗,十八歲的我不認識他們口中的 Jack Kerouac、William S. Burroughs、Spike Lee、Akira Kurosawa、Federico Fellini,我對音樂的了解只限於金屬樂,最接近實習的經驗是在魔獸世界裡冒險。

他們的眼裡是一個又一個的小宇宙,在咖啡因與尼古丁的催化下墜落於彼此的星空,而我的眼神則有如他們手中的咖啡般暗淡。

Morewood Gardens 學生宿舍

差異來源

我爸爸在親友聚會時常自豪地說:「這是我兒子,他在美國讀名校!我從小教了他什麼?就是如何找好吃的!我們每次去大學看他,他就帶我們去吃美食!」

這是事實,所以好笑。這是事實,所以也讓我很難過。

華人交往,大部分的話題都圍繞在食物與閒話。華人學生在美國遇到的社交瓶頸,其實主要並不出於種族、學歷、或社會階級,而是知識多元化與廣度深度。知識並不是只有學校裡的課程,還包括有本身的興趣收集以及自我學習的能力。

我與台灣朋友見面,也常遇到類似的狀況:

「興趣嗎?我還滿喜歡看電影的。」

「那你今年最喜歡哪一部電影呢?」

「其實我都有看,實際說哪一部還挺困難的。」

「那說一部你看過喜歡的就好。」

「那應該是星際大戰吧,裡面的特效我還滿喜歡的。」

「那你看過 Fritz Lang 的 Metropolis 嗎? 是一部影響到後來科幻電影很重要的一部作品。」

「沒有誒,其實我大部分都是週末有空看看最近流行的片而已,然後就是吃一些有的沒有的。」

大部分的華人新生,談話內容多拘泥於表面:美食、星座、遊戲、煙酒、感情。但我的美國同學,還能聊歷史、政治、法律、天文、文學、哲學、藝術史、甚至會修水電。

追根究柢來說,我與大學同學的差異是思想觀念上的區別,而思想是可以透過學習而改變的。

2006 年,與同學在 Schatz 學校餐廳裡慶祝情人節,右一。

第一步|觀測

受到第一次文化衝擊後,我不斷思考與觀察自己與同學間的差異,還有他們的長處、背景、談吐、專長等等。課堂上與課堂外,只要聽到我不認識的藝術家、作家、導演、音樂家、導演,我就會記錄在筆記本或心頭,找時間初步了解,有興趣再更深層地研究,並找機會與同學做進一步討論:「為什麼妳認為 Jack Kerouac 是一位重要的作者?妳最喜歡他的哪一部作品?妳當初是如何知道 Kerouac?」

第二步|承認問題的存在

放下自身驕傲,承認我的知識水準明顯不如我的同學,是最重要也最困難的步驟。

大學暑假回台北時,遇見了同年紀的台大生,他們問:「你讀美國哪一所學校?」

「卡內基梅隆。」

「是教人際關係的嗎?」

「不是,那是名字類似的公司。卡內基梅隆是位於美國賓州的⋯」

他直接打斷:「喔,沒聽過。」

* 2019 年 Times Higher Education 的全球大學排名,卡內基梅隆名列世界第二十四,而台灣大學是第一百七十。

我的台灣朋友往往遇到不熟悉的人事物時,會自動輕視其內容,而不是有所好奇心地近一步嘗試了解。只因為不在自我的認知範圍內,就覺得不重要。

如果我們都只聽自己想聽的話,看想看的事,那就永遠只能活在自己的小圈圈裡。相反的,我們更應該理解自身認知的限制,多方環境的資訊來源以及深度與廣度。

我承認自己犯過相同的錯誤,我曾經目中無人,但現在的我額外看重身邊能給我不一樣看法與資訊的朋友。

2008 年,Woodlawn 學生公寓,左一。

第三步|問題來源的假設

或許從小到大,我對生活與學習都沒有正確的觀念。

在台灣家庭教育裡,學習是非常被動的:坐在課堂中聽課,功課來就寫,考卷來就解。我沒有必要自動自發學其他的東西,我唯一的責任就是應付學校和父母,應付成功我就是成功的小孩。

這一點是華人學生與美國學生在大學中最大的分歧點。

在畫畫或培養其他嗜好時,我的父母會說:「不要浪費時間在那上面,多花點時間在有用的事情上。」

我並不是要怪父母給我的栽培不足。他們沒有機會到美國讀國高中,他們生長的環境比我的窮困,當時的知識來源不像現在多元無邊界,他們的人生觀是他們立足的方式。追究上一代來解釋我自己的未來是沒有意義的。會落後在大學的起跑點上,是因為我過去的思想太過被動,只依賴單方面的學習方式,一直認為只要能應付課業跟考試,就是對自己的人生負責。

高中時期,Joe 在研究爵士音樂史時,我在客廳看 MTV。RJ 在參與社區大學講座時,我在房裡彈吉他。Olga 在當實習生時,我在電腦前面敲鍵盤。我望著井水倒影而自我陶醉,完全忽略了外面世界的努力。

看到 RJ、Olga、 Joe 的多采多姿以及對於生命的熱情,我受到啟發。他們能學會的,我也能學會。而我需要的,是學習他們學習的方式與知識的來源。

對一件事的專注付出,是對待自己人生的態度。這是件要長期養成的習慣。如果對什麼事都只是隨便,那或許人生最後也只有吃而已。想要有文化素養、知識深度、國際觀,不能只依賴搜尋引擎或補習班,而是要從日常生活中去貫徹累積。

2005 年,在工作室裡慶祝第一學期最後一天,右二。

第四步|走出舒適圈

宿舍底下的 Underground 學生餐廳,每週會固定請不同的獨立樂團和音樂家來表演。卡內基梅隆擁有歷史悠久的戲劇與音樂學院,每學期都有高水準的學生發表會,雖然我對這方面不熟悉,但我還是盡可能地去欣賞。

大學學生證可以免費參觀匹茲堡重要的公共設施,包括著名的卡內基美術館、Andy Warhol 美術館、Matress Factory 美術館等等。每個星期天,我會固定到美術館遊覽。

除了藝術系的演講外,其他科系的演講我也儘可能參與,包括哲學、電腦、生物、人文、心理學、設計、戲劇等等。

學校的電影社,除了週五和週六會固定播放有娛樂價值的商業片外,在週日播放冷門藝術片,往往整個場次包括我只坐滿十個人。Hunt 圖書館的地下室另外有個電影庫,我常去那觀看老師和同學推薦的錄像作品。

我持續結交各科系的同學,誰有不一樣的資訊我都很願意交流。

美國大學第一年,我去了很多學生派對,但沒有喝酒吸毒,沒有跑夜店,我停止看電視與打電動,想盡辦法彌補自身知識的不足。

第五步

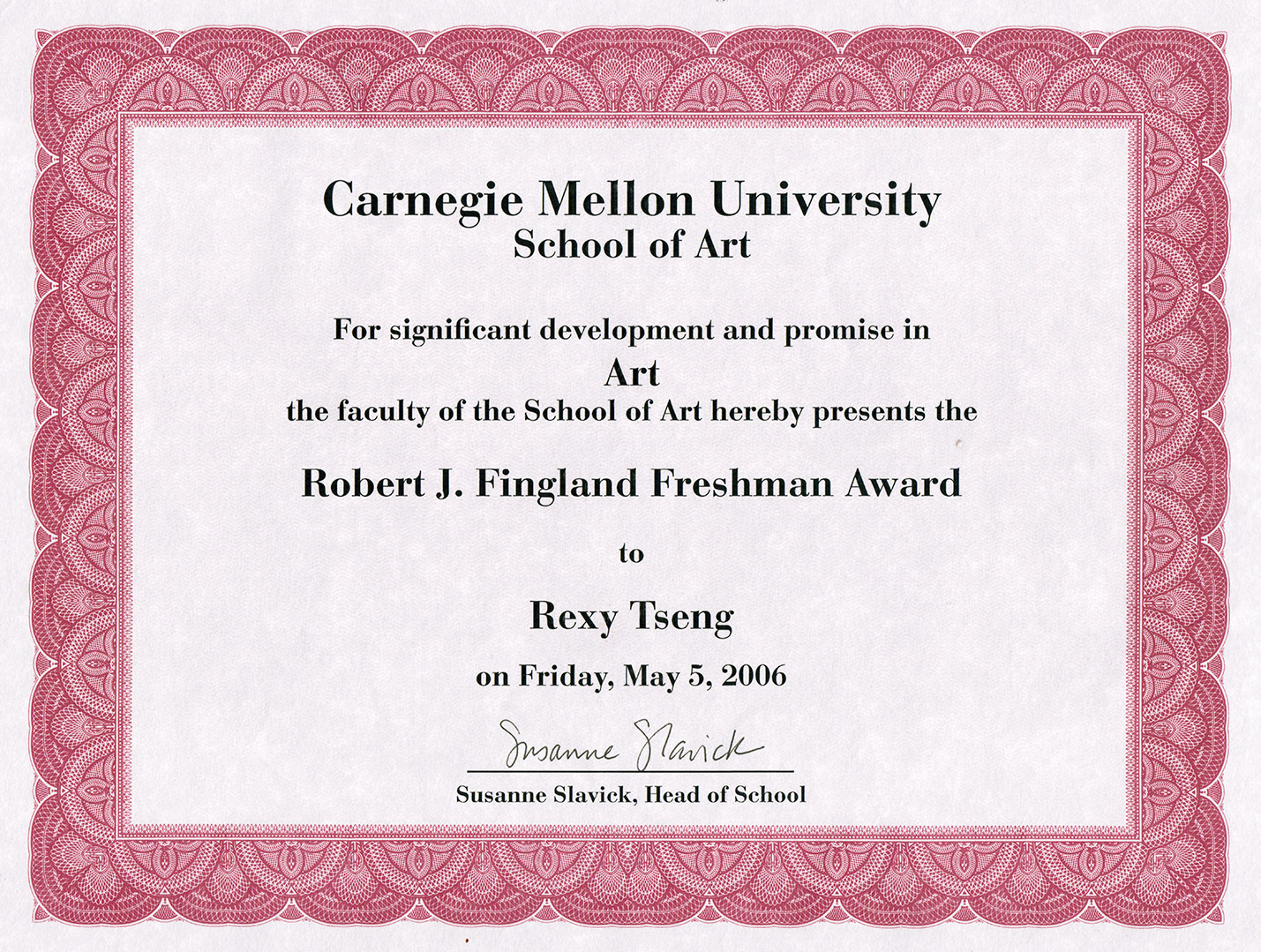

2006 年五月五號,大學第一學年尾聲,美術系的傳統是要頒發年度獎項,表揚每年級的四位傑出學生。系上所有師生聚集在圖書館後的小廣場送別匹茲堡的冰雪。我和 RJ、 Joe、還有 Olga 換上短袖與洋裝,有聲有笑地喝著汽水,討論暑假規劃,明年的選課俄羅斯方塊等等。

笑聲起落中,系主任拿起了麥克風宣布頒獎儀式開始,春天的空氣瞬間凝結。年輕自負的我們坐在地磚上,心中都渴望能被美術系的前輩認同。

短暫的贊助單位感謝詞後,獎項從一年級開始宣布。

內心的期待還沒培養成熟,我就聽到了我的名字,我站了起來,笑容散滿了一地。

握了教授的手,我接過 Robert J. Fingland Freshman Award。我隨著腳步不斷在內心重複 Robert J. Fingland 的名字,我不認識他是誰,但我知道我一輩子都會記得他,系上同學的面孔在那當下變得模糊。

之後教授喊了 RJ、 Terry、Carolyn....

Honda Accord

停在 Schenley 公園的樹蔭小路旁,這台銀色的 Honda Accord 是 2001 年我爸爸陪我來紐約讀書時買來開的,它一路陪我經歷高中、路考駕照、畢業舞會、也和我一起進入大學,銀色的外殼上依舊帶著新手駕駛的傷痕。我在車裡,一手拿著獎狀,一手拿著手機。

匹茲堡:「喂媽,是我,系上剛剛頒獎,我得獎了!」

紐約州:「很好啊,恭喜你⋯⋯」

雖然耳對著耳,但電話上的傳達還是有限。講完電話,我彷彿摸得到車內的無聲空間,灰黑色的駕駛座上,一陣憂鬱潮湧鼻頭。在那當下,似乎沒有人能分享我的成就。傍晚車窗內外的我,只有我一個人知道這微薄獎勵背後的意義。

我在車上思考了半個鐘頭。

或許我抹去了開學時的那份自卑,但我明白這不表示我已經追上了其他同學,大學生涯還有滿滿的未知數。

賓州 I-76 高速公路。

大學第五天

新生訓練第ㄧ天,我爸媽帶我開了七個多鐘頭的廂型車,載著各種私人用品,從紐約州市郊橫越到賓州西邊的匹茲堡。拋棄高中於五百英里外,秋季綠黃的樹葉飛逝於高速公路兩旁,我幻想著未曾相見的女同學長相。

第二天⋯⋯

第三天⋯⋯

第四天⋯⋯

第五天,爸媽從旅館退了房,午餐過後我們在 Morewood Gardens 宿舍的停車場道別。太陽下,父母說了父母一貫會說的話。我似乎第一次真實地看到他們的臉,和日常的面貌不同,時間一瞬間老化了向來健壯的兩人。他們的白髮更白,皺紋更深,他們的身影變得瘦小。他們要回去,我要往前,當下我感到微微的悲傷。

- 曾慶強 Rexy Tseng